ピッチと着地位置の相互作用でランニングがどう変わるのか?

かすみがうらマラソンでは、前方着地に偏りすぎたため、記録が思うように伸びなかったと反省しています。

かすみがうらマラソンでのピッチを測定したところ、192歩/minとなっており、ピッチが随分と減少していました。これは、前方着地の影響を受けた結果だと考えました。そこで今回は、前方着地とピッチの関係について明らかにしてみようと思います。

検証の方法

今回は、前方着地とピッチの影響を見るため、それぞれの変更の有無で4つの場合を比較してみます。

基準【A】

重力ランニングを基準として考えます。速度は4.0 m/sとします。1キロ4分16秒ですから、私の巡航速度とほぼ同じで、サブスリーの平均速度とも近いです。全体の仕事Wが最小化された走り方です。すると、着地点は身体重心の直下、そしてピッチは214歩/minとなりました。

ピッチの変更【B】

「ランナーズ(2025年6月号)」の記事で「練習変えずにフルが5分速くなる(?)『ランナーよ、ピッチを上げろ!』」というものがありました。ピッチを上げることで記録は向上するという内容です。一般的なランナーの課題は、ピッチを上げることで解決すると述べています。ということは、一般的なランナーのピッチは最適値よりも小さいのです。そこで、重力ランニングからピッチだけを180歩/minまで下げてみました。着地位置は変えていません。

オフセットの変更【C】

こちらはマカウ選手の影響で私が試してみたことです。オフセットとは、着地位置を示す指標です。身体重心の直下に対して、前後のどちらかに着地位置がずれているかという値です。負の値が前方と定義しています。かすみがうらマラソンでは前方着地を意識しましたが、結果は出ませんでした。

本記事では-0.1mとしました。前方へ10cm着地点がずれているということです。

両方の変更【D】

一般的なランニング本の指導に含まれている項目が実施される前の状態として、ピッチの変更とオフセットの変更を行いました。着地が前方にずれていて、ピッチが足りていないという状態です。着地が前方にずれているため、着地の瞬間にブレーキがかかります。また、ピッチが少ないということは、一歩が大きすぎて上下動が大きくなり、足に負担がかかります。そのような、磨かれていないランニングの例として考えてみました。

身体の重心と接地点の上限値H:1.2 m体重:60 ㎏

片脚の質量:10 ㎏

平均の速度V:4.0 m/s

体重移動距離:0.03 m

| 項目 | 【A】 | 【B】 | 【C】 | 【D】 |

|---|---|---|---|---|

| オフセット / m | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |

| ストライド / m | 1.032 | 1.333 | 1.030 | 1.333 |

| サイクル / s | 0.258 | 0.333 | 0.258 | 0.333 |

| ピッチ / [歩/min] | 232.6 | 180.0 | 232.6 | 180.0 |

| 接地時間 / s | 0.095 | 0.103 | 0.152 | 0.171 |

| 滞空時間 / s | 0.163 | 0.230 | 0.106 | 0.163 |

| 重心の高さの最大値hmax / m | 1.161 | 1.161 | 1.108 | 1.074 |

| 重心の高さの最小値hmin / m | 1.100 | 1.051 | 1.071 | 0.998 |

| 重心の上下動距離 / m | 0.061 | 0.110 | 0.037 | 0.076 |

| W1の水平成分 / [kJ/km] | 44.7 | 44.6 | 80.6 | 87.9 |

| W1の垂直成分 / [kJ/km] | 70.2 | 98.2 | 43.2 | 69.1 |

| 重心の移動の仕事W1 / [kJ/km] | 114.9 | 142.7 | 123.8 | 156.9 |

| 脚の入替の仕事W2 / [kJ/km] | 83.1 | 61.7 | 104.1 | 74.0 |

| 全体の仕事W / [kJ/km] | 198.0 | 204.4 | 227.9 | 230.9 |

| 最大の力Fmax / N | 7107 | 9608 | 4932 | 7220 |

ピッチを増加させたときの変化

上記ランナーズの記事においては、ピッチを上げることで記録を向上させることができると言われています。これが物理的に妥当かどうかを見てみます。身体重心の直下で着地している場合は【A】と【B】、前方で着地しているときは【C】と【D】の比較をします。これによって、着地の位置にかかわらず効果のある指導であるかどうかがわかります。

接地時間と滞空時間

ピッチを増加させたとき、滞空時間が大きく短縮します。一方で、接地時間はそれほど変わりません。概して見ると、ピッチの増加は主に滞空時間の短縮によって実現されると言ってよいでしょう。これに伴い、走動作サイクルにおける重心の上下動距離も小さくなります。

仕事

全体の仕事Wは、最も大事な指標の一つです。ピッチを増加させたとき、全体の仕事Wは2~3%しか減少しませんでした。180から214歩/minへの増加は明らかに大幅な変化です。にもかかわらず、この減少率は意外に思われるかもしれません。

これには理由があります。全体の仕事Wはほぼ変化しませんが、その内訳は大きく変化しています。脚の入れ替えの仕事W2の割合が約30%から40%以上にジャンプアップします。その分だけ、重心の移動の仕事W1の割合が小さくなるのです。両者のバランスが変わりながらも、全体の仕事Wとしては均衡を保っています。ピッチを増加させても、仕事量の削減は期待できません。

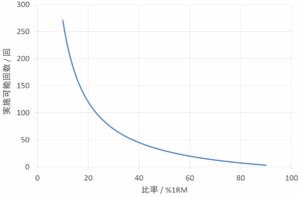

最大筋力

ピッチを増加させると、最大の力Fmaxは減少します。重心直下着地の場合は26%減、前方着地の場合は32%減となります。「ピッチを上げよ!」という指導の意味はここにあります。中年になると、最大筋力の衰えは否めません。また、回復力の衰えも明らかです。これら二つの変化に対抗するために、ピッチを増加させるのは有効であるということです。

着地点を前方にずらしたときの変化

同様に、着地点を前方にずらしたときの影響も見てみます。ハイピッチの場合(233 歩/min)は【A】と【C】、ローピッチの場合(180 歩/min)は【B】と【D】の比較をします。

接地時間と滞空時間

着地点を前方にずらした場合、最もはっきりと変化が見えるのが接地時間です。50%以上の増加率を示します。

仕事

前方に足を着地した瞬間はブレーキがかかります。このため、体重の移動の仕事W1の水平成分が大きくなります。しかし、垂直成分は小さくなります。体重の上下動が小さくなるためです。これらを合わせてみると、体重の移動の仕事W1はやや増加します。これに加えて、脚の入れ替えの仕事W2も大きくなります。結局、両者を合わせた全体の仕事Wは大きくなります。

最大筋力

着地点を前方にずらすと、最大の力Fmaxは減少します。ハイピッチの場合は31%減、ローピッチの場合は25%減となります。マカウ選手を真似た意味はここにあります。マカウ選手は、前方着地により着地時の衝撃を緩和しているのです。

まとめ

ピッチを増加させると仕事量の削減は期待できませんが、最大筋力の削減は可能です。このため、中年にとっては有効な方針であることがわかりました。

一方、接地点を前方にずらすと、最大筋力の削減はできますが、仕事量が増加します。したがって、これらのメリットとデメリットを比較しながら、両者の中間点を探っていくことになります。