ピッチを上げるのは、アリか、ナシか?物理学的にアリでした!

ピッチを増加させていったときに、走りがどのように変わるかを見てみます。特に『ピッチを鍛えて伸びるマラソン練習法: 「ピッチ向上 × 疲労抜きJOG = 自己ベスト更新」の法則』の書籍の指導内容を意識していますので、全体の仕事Wが増加するか、減少するか、がポイントです。

アスリートではなく、一般ランナーがピッチを増加させていくことを想定しています。したがって、次のような条件を設定しました。速度は4.5 m/s(=1キロ3分20秒)で固定しました。速度を一定に保ったまま、ピッチは170歩/minから250歩/minの範囲で計算してみました。『ランナーズ (2025年6月号)』で書いていたような、ストライドを一定にしたままピッチを増加させることで速度を増加させるという試みではないことを理解してください。速度は一定ですから、ピッチとストライドは反比例の関係となります。耐衝撃時間は15 msであるのは、これまでと同じです。接地点と身体重心の距離の最大値は1.1 mとしました。結果の表を以下に示します。

身体の重心と接地点の上限値H:1.1 m体重:60 ㎏

片脚の質量:10 ㎏

平均の速度V :4.5 m/s

体重移動距離:0 m

| ピッチ / [歩/min] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 速度の最大値Vmax / [m/s] | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.60 | 4.60 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.58 |

| 速度の最小値Vmin / [m/s] | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.41 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.43 |

| オフセット / m | -0.010 | -0.012 | -0.011 | -0.009 | -0.008 | -0.006 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |

| ストライド / m | 1.590 | 1.501 | 1.422 | 1.351 | 1.287 | 1.228 | 1.174 | 1.125 | 1.080 |

| サイクル / s | 0.353 | 0.333 | 0.316 | 0.300 | 0.286 | 0.273 | 0.261 | 0.250 | 0.240 |

| 接地時間 / s | 0.107 | 0.107 | 0.104 | 0.101 | 0.099 | 0.096 | 0.092 | 0.091 | 0.090 |

| 滞空時間 / s | 0.246 | 0.227 | 0.212 | 0.199 | 0.187 | 0.177 | 0.169 | 0.159 | 0.150 |

| 重心の高さの最大値hmax / m | 0.985 | 0.982 | 0.979 | 0.985 | 0.991 | 0.996 | 1.000 | 1.005 | 1.005 |

| 重心の高さの最小値hmin / m | 0.861 | 0.873 | 0.882 | 0.899 | 0.914 | 0.926 | 0.936 | 0.947 | 0.952 |

| 重心の上下動距離 / m | 0.125 | 0.109 | 0.097 | 0.086 | 0.077 | 0.070 | 0.064 | 0.058 | 0.052 |

| W1の水平成分 / [kJ/km] | 57.0 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |

| W1の垂直成分 / [kJ/km] | 93.1 | 86.2 | 80.5 | 75.9 | 71.2 | 67.4 | 64.3 | 60.8 | 57.5 |

| 重心の移動の仕事W1 / [kJ/km] | 150.1 | 143.4 | 137.8 | 132.8 | 128.1 | 124.2 | 120.9 | 117.4 | 114.1 |

| 脚の入替の仕事W2 / [kJ/km] | 63.0 | 67.5 | 72.0 | 76.2 | 80.6 | 84.8 | 88.9 | 93.5 | 98.3 |

| 全体の仕事W / [kJ/km] | 213.0 | 211.0 | 209.8 | 209.0 | 208.8 | 209.0 | 209.8 | 210.8 | 212.4 |

| 最大の力Fmax / N | 10218 | 9523 | 9105 | 8582 | 7984 | 7585 | 7316 | 6840 | 6578 |

仕事の変化

ピッチが170歩/minから増加していくと、210歩/minまでは減少しました。その後は、増加に転じます。重心移動の仕事W1は、ピッチの増加と共に上下動が小さくなるので、減少していきます。脚の入替の仕事W2は、脚の入れ替え回数が増えるので、増加します。これら2つの関係により、上記のような挙動を示します。

210歩/minで極小値を示すのですが、変化の幅はわずかです。2%の違いですから、あまり気にしなくて良いと思います。

ともあれ、210歩/minまでは仕事Wは減少するのですから、ピッチを増加させることは負担増とはなっていないわけです。250歩/minまで行っても、170歩/minと同等です。仕事の観点からはピッチを増やすことに問題はないという結論になります。

ただし、現実においては、ピッチを上げることを辛いと感じる人がいます。これは、身体制御の負担増だと考えます。1分間に170回の動作(想起と実施)を行うのと、250回の動作を行うのでは、後者の方が大変であるのは明らかです。

長距離走においては、走る動作以外に脳を使うところはあまり無いので、走る動作に集中すればピッチの増加は実現可能であると思いますが、長時間に及べば脳が疲れてくるかもしれません。これが辛いということでしょう。

着地時に発揮される力

仕事の変化に比べると、こちらは変化が大きいです。

着地時に、筋肉が発揮する力が最大になります。これが大きいほど筋疲労につながっていくと考えられます。この着地時に必要な最大の力(最大の力Fmax)は、170歩/minから250歩/minにかけて、36%も減少しました。ピッチが増加することで、身体重心の上下動が小さくなるためです。

しかし、考慮に入れなければならないのは、着地の回数が47%増加することです。合計の仕事Wは上述の通り、ほぼ変わりません。いつもの議論ですが、1回当たりの筋肉への負荷が軽減される代わりに、回数が増えるとき、筋疲労についてどちらが有利なのかは、明確にわかりません。

てこの原理であれば話は簡単で、加える力が半分になれば、距離が2倍になります。ゆえに、仕事Wが変わらないわけです。

今回の場合、発揮する力が36%減です。「負荷 × 回数 = 仕事」と仮定するならば、仕事が同じになるためには回数が56%増(100/(100-36))となるはずです。しかし、回数は47%増でした。仕事の変化率を計算すると-6%となります。

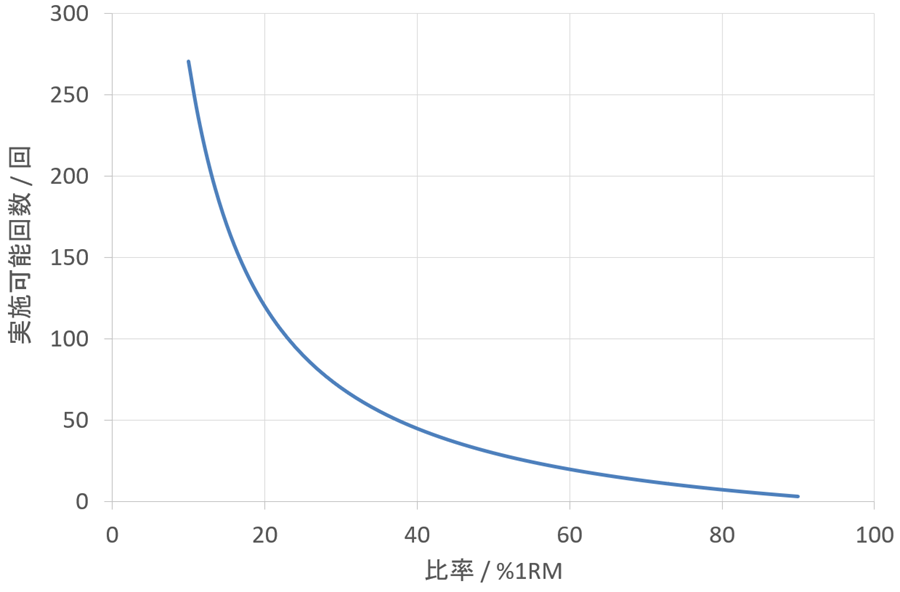

筋力トレーニングにおける負荷と回数の関係を調べてみると「Epley式」というものがあるようです。特定の筋力トレーニングにおいて、最大筋力(1回のみ実施できる負荷=1RM)を推定する計算式です。

以下の通りです。

1RM = w(1 + r/30)

wは重量(weight)、rは回数(repetition)を表しています。これを逆に使って、負荷が36%減少したときに、何回の実施が可能かを計算してみました。

| 削減前の負荷 | 36%削減後の負荷 | 回数の増加率 |

| 100%1RM(1回) | 64%1RM | 16.9倍 |

| 90%1RM(3.3回) | 58%1RM | 6.5倍 |

| 80%1RM(7.5回) | 51%1RM | 3.8倍 |

| 70%1RM(12.9回) | 45%1RM | 2.9倍 |

| 60%1RM(20.0回) | 38%1RM | 2.5倍 |

大雑把な計算だとしても、この数字を見ればてこという仕組みの素晴らしさがよくわかります。単に、負荷が最大筋力以上の場合にそれを可能にするだけでなく、負荷を下げることで、より多くの仕事をこなすことができるようになるのです。

我々の議論の対象が持久走であることから、筋力トレーニングの負荷と回数を推定する式をそのまま適用できないことは明らかです。しかし、それでも人間の耐久力の性質(負荷が減少した分よりも多くの回数をこなせる)を表していると私は思っています。例えば、負荷が60%1RMのときから36%減となった場合を考えてみます。回数は56%増が同等の仕事に当たるのですが、それを割り引いても約1.6倍の仕事ができるのです。このことから、ピッチを増加させた結果、最大の力Fmaxが減少すると、その減少率以上の回数を実施できると考えます。

まとめ

今回は、速度を一定に保ちながら、ピッチを増加させてみました。ピッチの変化によって、全体の仕事Wはほぼ変化しませんでした。一方で、着地時に必要な力(最大の力Fmax)は大きく減少しました。人間の耐久力は、負荷が小さくなると、その分を超える回数を実施できるようになるため、長距離走においてはピッチを増加させた方がより長い距離を走る、あるいは、同じ距離でもより速く走ることができると考えます。しかしながら、現実的にピッチを増加させるのは、身体制御の面で高負荷となります。できる限りのハイピッチ走法を目指すことで足腰への負荷を低減するという『ピッチを鍛えて伸びるマラソン練習法: 「ピッチ向上 × 疲労抜きJOG = 自己ベスト更新」の法則』の指導内容を物理学的にサポートする結果となりました。

“ピッチを上げるのは、アリか、ナシか?物理学的にアリでした!” に対して1件のコメントがあります。