マラソンタイムは体重で決まる? ― 物理と生理で読み解くパフォーマンス予測

「ランニングする前に読む本」に、体重とマラソンタイムの相関に関する式(マラソンタイム推定法)が紹介されていました。第3章の章末コラムです。2つの方法が提示されていますが、本質的には同じ考え方です。体重を減らすことで、ゴールタイムを効率的に短縮できるというメッセージです。

物理学的な推定法

前提として、「体重 × 距離」をランニングの疑似的な仕事量とみなします。すなわち、過去のマラソンにおける仕事量を、当時の体重 × 42.195 kmと見なします。あとは単純です。それをゴールタイムで除算すれば、疑似的な仕事率(パワー)が求められます。

一方、痩せた後の体重 × 42.195 kmが新たなマラソンの仕事量とみなされるため、この仕事量を先に求めた仕事率で除算すれば、新たなゴールタイムが算出できます。これは、仕事率が一定で、仕事量が体重に比例して減少すると仮定するものであり、体重とゴールタイムが正比例することがわかります。

この仕事率は「身体の性能」とみなせますが、それが何によって決まるかについてはこの方法では説明されていません。その点では、次に紹介する生理学的な推定法の方が詳細です。

生理学的な推定法

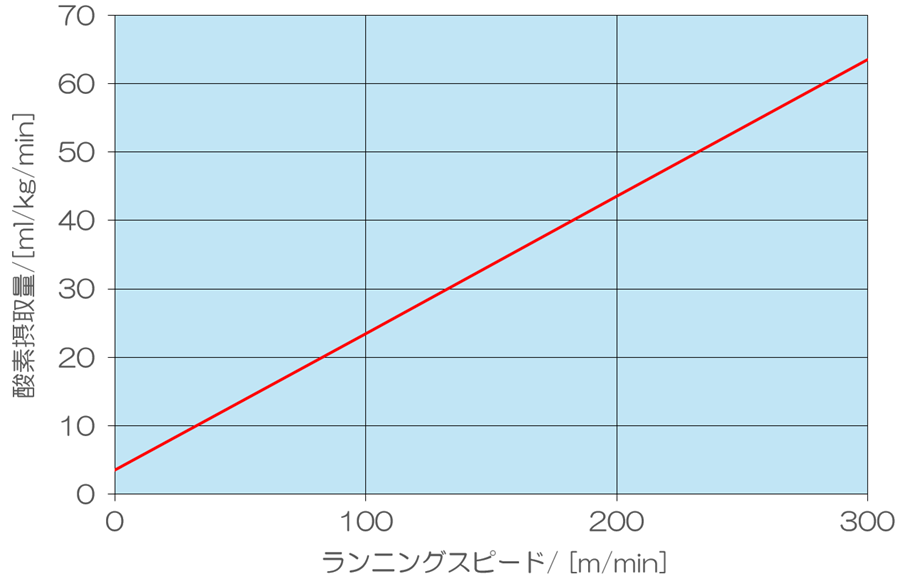

この方法では、体重当たりの酸素摂取量 y(mL/kg/min)とランニング速度 x(m/min)の関係式が与えられます。

y = 0.2x + 3.5(ACSMが2011年に公表した回帰式)

この式は1次関数です。たとえば、フルマラソン3時間(サブ3)で走る場合の速度は約234 m/minとなります。

y 切片の 3.5 は、x = 0 のときの酸素摂取量、つまり安静時の酸素消費量を表します。サブ3のランナーにとっては全体のわずか約7.5%の寄与に過ぎません。したがって、ランニング中の酸素摂取量と速度の関係は、ほぼ正比例と言って良いでしょう。

過去のマラソンから平均速度を求め、当時の体重をかけることで、全身の酸素摂取量を推定できます。次に、その値を痩せた後の体重で割れば、体重あたりの酸素摂取量 y が求まります。たとえば、体重が70kgから60kgに減少した場合、y は約1.167倍(7/6倍)になります。すると、x も1.167倍に近い値となることが直感的に理解できます。

速く走る人ほど、y と x の関係は直線的に近づきます。一方、y(体重あたりの酸素摂取量)は体重に反比例し、x(ランニング速度)はタイムに反比例します。したがって、体重とゴールタイムはほぼ正比例の関係にあるといえます。

身体の性能は、全身の酸素摂取量で表すことができます。体重は、性能を落とさない範囲で最小化すべき変数と考えられます。これによって、体重当たりの酸素摂取量 y が最大化され、ランニング速度 x も最大化されます。

回帰式の比例定数に関する議論

ただし、体重当たりの酸素摂取量 y とランニング速度 x の比例定数が、人によらず一定であるという前提には疑問が残ります。この点に関して著者である田中氏は、「ランニングのスキルは一流選手も一般人もほぼ同じ」と明記しています。ここで言う「ほぼ同じ」とは、差が5%程度であるという点まで言及されています。

しかし、上級者と一般ランナーの違いが5%にとどまるというのは、直感的には小さすぎる印象を受けます。そこで、ネット上の文献を簡単に調べてみたところ、前述の回帰式とは異なる比例定数を導出している研究も確認できました。

https://jonan.repo.nii.ac.jp/records/920

また、最大酸素摂取量(VO₂max)だけでは説明できない部分を、ランニング技術などの要因に求める試みもすでになされています。以前に紹介した東アフリカ系ランナーと日本人のランニングエコノミーを比較し、約10%の差を認めています。

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/records/29158

翻って、本書の「加齢とランニングによる最大酸素摂取量の変化」によれば、VO₂max は 40 mL/kg/min から 48 mL/kg/min まで、実に20%もの変化が見られます。これを見ると、著者がランニングスキルの改善よりも、最大酸素摂取量に注目すべきだと考えている理由がよくわかります。

さらに、走り方は人によって異なるうえに、それを言語化して他者に伝えることは非常に困難です。一方、最大酸素摂取量が向上して長く走れるようになれば、「習うより慣れよ」という諺のとおり、自然と技術も身についていきます。そうした背景から、著者はランニングスキルの影響を「ほぼ同じ」と片づけているのでしょう。

筆者の経験

このブログでは、ランニングスキルの改善によってパフォーマンス向上を目指しています。私自身、走りに対する基本的な観念を変えることで、実際に走り方が大きく変わる経験をしました。5 kmのレースですが、「重力ランニング」を実践して、タイムを5%短縮することができました。これは偶然かもしれませんが、私にとっては確かな成果でした。ただし、これで終わりではありません。走り方の最適化は今もなお進行中です。